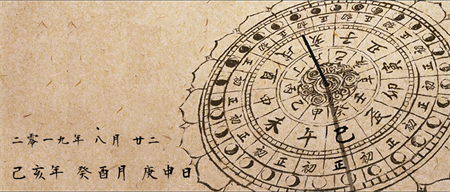

干支历法历提及不多,这篇里篇博文又简述古代计时

作者:佚名 来源:易经在线

2023-02-26 12:01:21

干支历法历提及不多,这篇里篇博文又简述古代计时

文/·

此篇本是与前文一起,但内容偏离太多,于是抽出补充另成一篇。

在命理中运用的是干支历,以六十甲子来记录年月日时。行思上篇博文又简述了古代计时,但对干支历提及不多,这篇里来谈谈。干支历法的来源比较模糊,从资料来看,实际上纪年、纪日、纪时都是先后不同时间出现的。

纪年说法是从西汉已经有萌芽,再往前则是岁星纪年。因为岁星纪年并非恰好十二年一个循环,便出现了与实际不符的情况。《太初历》因用超辰法解决循环间的误差问题,把汉武帝太初元年定丁丑,而其后世的刘歆的《三统历》将此定为丙子,便产生了一些混乱。直到公元85才由政府制定开始推行干支纪年。

平日较常提及的说法是以五星连珠为起点。实际上这说法就是之前提及的《三统历》开始的,其中有个“上元积年”概念,分为“上元”和“积年”。“上元”就是反推历法至上古寻找起始点,“积年”就是以此不断积累至今。这个寻找“上元”的起始点其中有一条就是寻找五星连珠的天象,还需要是甲子日,又是在夜半,又是于冬至日,还要日月合朔。

《三统历》设置各种条件求得一个很庞大的上元初年,随着后世的观测技术进步,更多的天文概念被定义发现,不断加入到这其中,使得数据越渐庞大。加之观测精度不断提高,使得符合点的更加难寻找。直到元代郭守敬的《授时历》出,才将此法废弃(以公历1281年辛巳岁冬至为历元)。

由此也可见,实际上干支历并没真正天文意义的起点,连反推“上元”的都是沿用今历干支取较近的甲子夜半作为起算点(开禧历甲子日夜半取公历1203年12月4日0时为起算点)。

纪日传从商朝就开始,文字记录是在春秋时期公元前720年二月己巳日开始两千多年未间断过。

纪时也是在西汉时才提出确立,当时也并不是直接写作午时、子时这样,而是写日加午,在之后才简化成只用地支。此前通行十六时(秦朝简牍等有记载),整理后分别为:夜半、鸡鸣、晨时、平旦、日出、蚤食、食时、东中、日中、西中、时餔、下餔、日入、黄昏、夜食、人定。同时也有用十二时、十四时的记录只是流传没十六时广。

这样一想,干支起点与天文关系不紧密,再加之古代早已经有百刻之说,虽融入了干支历中,但未将五行因素带入,导致命理使用时,依然是以干支作为最小单位。但从理论来说,历法在不断精细化,节气都可精确到刻分,行思不禁疑惑,五行真的就是一到午时即以火论?

《三命通会·论时刻》中也同样有论及:“看命之法,以时为低昂。时有八刻,初正之气不同。初者,其朔气也;正者,其中气也。故用时之法,每用其正。若癸为子下四刻干支历法与农历,艮为丑下四刻,以其得天干之正气焉。若初则带先时之气,未占后时之气,况夜半不分,其日顿差,子亥中间,厥时难定。除初、初正二刻,余六刻之间,或阴晴攸忽,寒暖迥别,人之生时,果得其当也耶。余姑就授时历分之,要在智者密察而详问之,庶无误矣”。

《三命通会·论日刻》一节中也论及“夫六气通主一岁,则一气主六十日八十七刻半,乃知交气之时有早晏也,冬夏日有长短之异,则昼夜互相推移,而日出入时刻不同……巳酉丑,初之气,俱起于二十六刻。寅午戌,初之气,俱起于五十一刻……”这就像是如今计算节气,因计算力和数学发展,计算精度不断提高,立春并非进入某日即立春,可以细化到某一分钟甚至更精细才算换入节气。

可见这就是历法精度导致的症结,其他历法因时代进步、计算力的提升、发现新的观念而加入新的因素,有些可能因通行标准而无法废弃(像是百刻制,虽推行过其他比较易于处理的方法,但百刻最早出现使得其他方式推行不成,用至明末历法改革),但始终有做出改进。但干支历虽然融入刻分、或是划分成小份,但五行属性还是依旧停留在时辰上。前人也不是没有注意到这点,像是宋代兴盛的易卦神数,已经不止用时辰,而是精细到论分刻而定人不同命运,只可惜这种方式并未被禄命法、子平术随着时代的发展所吸纳。

但之后的古人也有提出观点,说时辰要再细分细论,在《滴天髓·生时》中的原注部分:

“子时生人,前三刻,三分壬水用事;后四亥,七分癸水用事。评其与寅月生人,戊土用事何如,丙火用事何如,甲未用事何如,局所用之神,与壬水用事者何如,癸水用事者何如,穷其浅深如坟墓之定方道,斯可以断人之祸福。至同年同月日而百人各一应者,当究其时之先后,又论山川之异,世德之殊,十有九验,其有一验者,不过此则有官,彼则子多,此则多财,彼则妻美,为人异耳。夫山川之异不惟东西南北,迥乎不同者,宜辨之,即一邑一家,而风声气习,不能一律也。世德之殊,不惟富贵贫贱,绝乎不侔得者宜辨之,即同门共户,而善恶邪正,不能尽齐也。学者察此,可以知其与替矣”。

可见这样说法有其因由。只是其法依然是在人元司事的拓展,但醉醒子所作文中明确论及“又支中所藏,止以月论,年日时不论”,虽醉醒子时代早先许多,但在那时已经考虑有注明不用于时,或因其人元司事旺衰理论用于时上,从逻辑来说不太合理,故有此注明。

除了《滴天髓》中的把时间细分的论述,在其之后也还有这样的记录,清乾隆年间钱塘读易老人的《命学玄通》,以一时八刻,每刻一百二十分,分别论述各个吉凶。

但可惜,两者未能有像是易卦神数一样兴盛起一个通行的法子,而其他细分时辰的方法更加难以听闻,所以至今子平依然在用时辰为最小单位。当然,行思并非主张得精细到一分钟、一秒钟,甚至更小,只顾精细化而去精细本身并不是意义很大。其本因是时辰的范围始终太大,日常实用中一个时辰可以做很多行动,产生许多影响。若能在融合体系,只要融入体系合理的精细到十几二十分钟为一个单位的话,应当就已经够用。

还有一个很容易遇到的问题,就是换日问题。

这个万明英在书中主张以“正子”换日:“若子时,则上半时在夜半前,属昨日;下半时在夜半后,属今日。亦犹冬至,得十一月中气,一阳来复,为天道之初耳”,就是今日的零点。

而这说法也并非万民英一家,在此前历法就已经多是主张这种观念。不一一摘录古籍,选取李守力先生的《早子时与夜子时》一段足以说明:

其实,曾为唐朝制定《麟德历》(施行于公元665~728年)的天文历法术数大家李淳风早就明确指出:“古历分日,起于子半。”(见《新唐书•历表》)即是说古代的历法,都是以子时的中点(即凌晨0点钟)作为一日的开始。更早更权威的证据见于曾任秦朝博士的伏生所传《尚书大传》,该书言:“周以十一月为正,色尚赤,以夜半为朔。”东汉奉诏总结经学的名著《白虎通》,亦征引和重申了伏生之说。正者,为改朝换代后重新确定的一岁之首月,朔为初始。上引伏生之言是说:西周以农历十一月为正月,崇尚赤色,并以夜半为正月初一日的开始。伏生所说的夜半也就是李淳风所说的子半,这是一个历法常识问题。

在古代文献中,“夜半”与“日中”是两个使用频率很高的特定时刻概念,且二者相隔刚好半天,即:夜半=日中-半日。而所谓“日中”即指一日之中点,也即太阳正当顶之时,用日圭测之则在圭影最短的时刻,那恰好在当地正午12点钟时,与之相隔半日的“夜半”理所当然地在当地晚24点钟时,此时刻正是子时的中点――子半。由此可见,从西周起,历法就把与“日中”相隔半日的“夜半”作为一日之始。用12地支记时表后,子时恰被日子的更替时刻所平分:后一段为子正或称早子时,属今日;前一段为子初或称夜子时,属昨日。一日始于早子时之初,而终于夜子时之末。

文中已经论述很明白了,其正子换日与正午相对,是最容易划分的一个时间点,天文上也有依据。

那么如果干支历以子正换日,则要把子时破开,分成早子晚子分别换日柱?但这样历法模型就会变得很奇怪。而且也并未见命理古籍中有提及干支子时要夜半换日,行思觉得不可取。

那么干支历以23点换日?行思前文提及,干支历法至西汉时才由官方正式定论。在此前用的是十六时,十六时会不会有以23点做换日的习惯?查询十六时与今时的对照表干支历法历提及不多,这篇里篇博文又简述古代计时,可惜十六时的“夜半”(00:00~1:30)也是以零点开始干支历法与农历,至“人定”(22:30~00:00)零点结束。加上十六时如何过渡到十二时的,目前未有说法,更是不易理清思路。

换个思路,查询最早的史料记载,在《简论汉唐时期河西及敦煌地区的十二时制和十六时制》中有谈到,目前见到最早十二时记载在秦简《日书》乙种中“鸡鸣丑、平旦寅、日出卯、食时辰、莫食巳、日中午、日昳未、下市申、舂日酉、牛羊入戌、黄昏亥、人定子”,敦煌写本《十二辰歌》中十二辰为“夜半子、鸡鸣丑、平旦寅、日出卯、食时辰、隅中巳、正南午、日失未、甫时申、日入酉、黄昏戌、人定亥”。敦煌发现的资料据记载是从十六国到北宋,只是不知《十二辰歌》具体是何时资料。

注意其中,《日书》中以“人定”为地支子,而《十二辰歌》中以“夜半”为地支子。“夜半”这词是论零点,十六时制中就以“夜半”分配零点起,《十二辰歌》以零点做起始,《日书》中并无“夜半”一词,可见此用法的子时已经包括了零点。只是《日书》为秦朝史料,当时并未推行十二时,而是之前说的十六时,十六时换日起于夜半(零点)。

所以目前看来,子时实际上也并非是一创立就是以23点为起始,或者是说,古人本身就有习惯以“夜半”作为分界,很容易将此就配入,将子时定为零点起。只是后来不知何因,都用23点为分界线。

恰好,百度文库有篇一零年上传的《十二时辰制》资料,但搜不到来源作者,像是各书资料汇集的笔记,其中论述汉代的历法定子时的部分,估计作者也是为了命理相关的问题,专门整理子时的笔记。前文论秦朝,此文论汉朝,刚好可补充观念。

归纳一下文中论述:

东汉《四分历》确立了子时为23点起,在之前的《三统历》是定子时于零点起(但《三统历》描述不够细致,无法直接知道是不是从零点起干支历法历提及不多,这篇里篇博文又简述古代计时,作者根据《四分历》用词反推为零点起),然后这样便延续下去。到三国《景初历》将子时定在了零点,并被魏晋南北朝诸历法继承。到隋代的《皇极历》中,又重新将子时定为23点起,并得推行实施。

时辰细分在文中摘录有所冲突,一说从《四分历》开始,但到《景初历》才有详细记载干支历法与农历,一说从《景初历》开始。在《景初历》中时辰只是划分四小份,并且划分时辰起先主要是用于天文,以少、半、太,强、弱来标识。到《皇极历》已经将时辰划分为十二小份了。直到唐高宗时期李淳风的《麟德历》颁布,被“辰刻制”所取代。

以上可见,至隋唐时期子时起点才统一,此前一直两种方式各有存在的情况。所以这个问题虽非定论,但将子时拆开换日始终是不合六十甲子模型,也并未被古人所使用,非要干支零点换日可以考虑调整子时起点,毕竟历史上也是有用过的。

如果联系一下术数的发展,禄命法代表人物李虚中是唐代人,而子平术是在宋代,兴起则更迟。而且其他许多术数发展时期也大多是在这一时间里逐渐成熟,这一时间里子时争议已经被统一,也难怪各个书中也并未提及换日的问题。不过后世却留传出了一句“神仙难断子时命”,可见也确实头疼。

最后补充一个额外的问题吧,就是生肖应当是以什么做起点。子平中节气是很重要的因素,所以都提倡以立春为起点,而且毕竟刚好换了干支,用起来也顺手,但实际上岁首是正月初一。

农历是以日月合朔发生时刻为定月首,以中气定月名。像是包含了雨水,此即正月,如果没中气,此就是闰月,就延用上一个月月名(闰月计算各个时期也有不同)。所以立春附近的日月合朔就是正月之初。那为什么又要以冬至起算呢?行思之前的文章也提过,因为冬至最易观察与测量。所以并非以冬至起算就代表一年从冬至开始。所以按历法来说,应以农历正月初一为换生肖节点。

0915补充:

之前计算历法时发现,0点换日的提出实际上原本是为了农历而设,目前这种问题只是两种历法的理论冲突,今天又想起来这篇文章,来做个补充吧。

仔细想想历法能发现,而前面提及万民英论述0点换日,实际上在谈的并非是干支历,干支历子时早已定论统一。但是农历换日也是一个问题,因农历月首是取日月合朔时间,但这时间可能是早上,可能是中午,也可能是晚上,实际生活使用中不可能像是过节气一样,到准确的某一时才换日,这样完全不利于生活应用,所以必须要定一个换日的界限。那么是与干支历一样23点?还是0点?理由行思前文已经提过,所以可知这里谈的0点实际上是供农历换日使用。

再回来看看万民英的论述《三命通会·论时刻》“若子时,则上半时在夜半前,属昨日,下半时在夜半后,属今日”这里明显提及“子时”,以甲子历来理解,子时明明是十二辰之初,入子已经换日柱,怎么又出现个“昨日”、“今日”,强制将子时破开两半分成二日柱,实在太奇怪,若以论述农历之日起点来理解会顺畅许多。而后世历法上都以农历为主,也不怎么用干支纪日,古人计时精度早已不是十二辰,加上子时早在唐就已定论,所以也没人再在这部分大费周章调整子时起点。

有涉及子平论述的书籍,又涉及甲子历换日的,最早在明代弃全道人书中有提及。以子正换日柱干支的说法,但作者对历法天象研究深入,对藏干、神煞皆有自己修正的观点,修正的地方也不止这一处。像是对八字增加了分刻,拓展为十柱,所以作者能意识到并接受这种调整也有道理了。而它子平书基本未见提及早子、晚子换日之说,也正说明这种换日方法并未大规模流行,未被普遍采用。

【版权提示】部分文章来源于网络,如有侵权请及时与我们联系。

风水堂:十二时辰之取名五行判断

本日子时(23:00-00:59)出生:八字为‘身强’格局,五行缺水木本日午时(11:00-12:59)出生:八字为‘身强’格局,五行缺水木本日未时(13:00-14:59)出生:八字为‘身强’格局,五行缺水木本日亥时(21:00-22:59)出生:八字为‘身强’格局,五行缺水木

(李向东)天干之甲的年份都有哪几年

【天干为甲的年份】融合中华传统的干支纪年中一个循环的第一年称“甲子,根据地支类推立刻。如何用天干地支计算年月日时?它是用60组各不相同的天干地支标记年月日时的历法。干支历通过天干地支论太阳与地球的关系,二十四节气和十二月建是基本内容。

中国古代历法中的“十天干”和“十二生肖”

这里补充说一下,商代的历法是非常成熟和发达的,商历属于阴阳合历它,以干支记日、以月亮的月相变化记月、以太阳的周年运动记年。

干支纪日法是什么?阴阳术数|悟道

干支纪日法是什么?干支纪日法是汉族民间使用天干地支记录日序的方法,是农历的一部份,也是历代历书中的重要组成部分。干支纪日法是以六十甲子干支轮流值日,而记录日子的一种方法,日干支的推算方法与年、月的推算法相对来说,比较繁琐。公元纪日换算成干支纪日公式:W4V阴阳术数|参禅悟道-悟真网

(李向东)太岁和从太始二年的纪年方法

干支纪年法乃是从中国古代流传至今的纪年方法,干支是“天干”和“地支”两词的总称。干支纪年萌芽于西汉,始行于王莽,通行于东汉后期。可是,这就是太岁纪年,用太岁所在纪年,干支表示十二辰(把黄道附一周天分为十二等分)。所以太岁纪年和干支纪年从太始二年表面一样。六十干支表

02-26